摘要:如何借鉴美国高校普遍采用的首席信息官(Chief Information Officer,CIO)制度推动信息化体制改革,是当前我国高校信息化工作面临的重大问题。在此背景下,文章首先对CIO进行了介绍,接着分析了美国高校CIO体制的发展现状,归纳了美国高校以CIO职位为核心的IT治理特点。随后,文章通过对我国104所研究型大学的调研,系统分析了我国研究型大学的信息化体制。最后,文章探讨了美国高校CIO对我国的启示,针对我国高校CIO的发展提出了具体建议,以期完善我国高校信息化体制,助推我国高等教育改革发展。

关键词:首席信息官;信息化体制;美国高校;研究型大学

一 CIO简介

1 CIO的出现与发展

CIO职位的设立源自20世纪80年代的美国。1980年,美国联邦政府颁布《文书削减法》(Paperwork Reduction Act),明确提出了“信息资源管理”的概念[1]。1984年,格雷斯委员会(Grace Commission)就美国联邦政府的信息资源管理情况提交调查报告,建议在各部门任命由副部长或部长助理担任的信息主管,从全局角度负责信息资源的管理、开发和利用并参与高层决策,由此出现了CIO概念[2]。设立CIO职位的举措有效加强了美国联邦政府的信息资源管理,提高了工作效率,故引起了企业界的注意和效仿。由此,CIO制度被引入企业并迅速普及,促使企业从战略高度开发信息资源,并施以科学合理的管理和充分有效的利用。

20世纪90年代的信息革命促进了CIO制度的进一步发展。1996年,美国国会通过《信息技术管理改革法案》(Information Technology Management Reform Act of 1996),又称《克林格—柯汉法案》(Clinger-Cohen Act),标志着CIO职位在美国联邦政府的正规化[3]。此法案明确提出在美国联邦政府机构中设立CIO职位,并规定了其主要职责:为政府各部门领导层提供信息技术方面的咨询建议,开发、维护本部门的良好信息技术架构,有效设计并改进本部门的信息资源管理和工作流程。

2 CIO的定义与特征

Synnott等[4]在《信息资源管理:1980年代的机遇和战略》(Information Resource Management: Opportunities and Strategies for the 1980s)一书中指出:CIO是负责制定公司的信息政策、标准、程序,并对全公司的信息资源进行管理和控制的高级行政管理人员。而《企业首席信息官制度建设指南》明确规定:“首席信息官全面负责企业的信息技术应用和信息资源管理工作,承担企业信息化领导责任。首席信息官的主要任务是促进信息技术和各项业务的融合,协助提高管理水平和创新经营模式,提升企业在信息化条件下的核心竞争力。”[5]

上述定义反映出CIO具有以下特征:①CIO是高级管理人员,是领导层成员;②CIO的使命是在战略层面和执行层面促进信息技术与业务功能的紧密结合,并利用信息技术为组织业务发展或核心竞争力提供支持和保障;③CIO应该拥有技术和业务两方面的知识,具备充分的管理和沟通能力,具有大局观和前瞻性。

二 美国高校CIO体制的发展现状

随着信息技术的广泛应用,美国高校从20世纪80年代开始设立CIO职位,以应对越来越复杂的高校信息化管理和治理工作,并逐渐为各国高校所效仿[6][7]。目前,国外高校普遍设立了CIO职位,尤以美国、英国高校最为广泛。美国高等教育信息化联盟(EDUCAUSE)针对784所高校的统计数据显示,69.5%的高校设立了CIO作为负责信息化工作的最高领导[8]。而且,美国高校的CIO往往是其IT治理结构的核心,在提升信息化发展战略地位、进行资源整合的过程中发挥着重要作用。EDUCAUSE的统计数据表明,美国高校的CIO职位存在若干共性。

1 高校CIO的定位

当前,高校的信息化发展面临两方面迫切需求:①随着信息技术的应用日益广泛、深入,高校的各项职能特别是其中的教学、科研、行政管理等核心业务,都有利用信息技术推动创新发展的需求。对此,高校必须在战略上考虑信息技术的影响和应用,并需要利用信息技术来支持决策。②在面临财政约束的前提下,高校必须根据使命定位和总体战略确定信息化投入的重点,并优化资源配置。因此,设立专业化的CIO岗位并作为学校领导层成员统筹、管理全校的信息化工作,其必要性是显而易见的。根据EDUCAUSE的统计,在受访的784所高校中,绝大多数高校的CIO直接向学校的主要领导汇报,这些主要领导包括校长(31%)、行政副校长(23%)、教务长(20%)、首席财务官CFO(19%)等。其中,有419所高校(53%)的CIO进入了学校的行政领导班子(Cabinet)[9]。

2 高校CIO的职责与能力要求

高校CIO的核心职责是实现信息技术与学校各项职能、业务的良好沟通和衔接,这就对CIO提出了以下要求:①参与学校决策,即CIO要向领导层提供专业的信息技术咨询支持并提出建议,促进学校有效利用信息技术实现其使命和发展战略;②统筹协调全校的信息化工作,即CIO要按照学校决策,管理各项信息化投入和资产,保障信息化设施和系统的稳定运行,并与教学、科研、行政管理等部门充分合作,共同推动信息技术在相关领域的应用。

由此可见,高校CIO不仅仅是一名信息技术专家,还要具备突出的管理和协调能力。EDUCAUSE提出,沟通能力、合作能力、思考能力、交往能力、领导能力、政治能力和业务能力都是高校CIO的必备能力。此外,高校CIO必须熟悉和适应高校文化,要深入了解高等教育中普遍存在的“学术—行政”二元权力机制和“学校—学院(系)”二级体制,并熟悉所在高校的治理体系和运行机制。

3 高校CIO与IT治理结构

CIO在高校IT治理结构中居于核心地位,领导全校IT的相关组织机构,并在以下层面发挥决策支持和沟通协调的作用:①在战略层面上,高校CIO参与学校领导层的信息化战略决策,并具体负责战略决策的执行与落实。美国高校的信息化总体规划和预算管理等,普遍由学校领导层进行决策,以确保信息化工作的重点与学校的总体战略保持一致,提高经费和资产的利用效率。②在执行层面上,除了技术部门,美国高校还普遍设立了委员会、工作组等形式的咨询和协调机构。高层的咨询和协调机构由CIO领导,甚至直接对学校领导层负责;而基层的咨询和协调机构往往由一线的技术主管和业务主管等组成。

4 高校CIO与信息化技术部门

当前,美国高校已普遍设置信息化技术部门,并建立了较为全面的信息化服务和支持体系。信息化技术部门的工作职责主要包括:①信息化日常运行和服务;②信息安全;③校园网络;④行政管理;⑤信息系统或教育资源规划系统管理;⑥桌面服务或客户支持;⑦应用系统的开发与运行;⑧教学技术的开发与支持;⑨数据、分析和业务智能;⑩科学计算。高校CIO的重要工作职责是领导信息化技术部门,即直接担任技术部门的负责人或技术部门的上级领导。

信息化助推了高等教育的变革转型,世界各国高校都面临着顺应信息技术发展趋势、提高核心竞争力的机遇和挑战,因此高校CIO被赋予了倡导、推动和管理信息化驱动变革转型的使命。基于此,高校CIO必须具有宽广的视野和敏锐的洞察力,不仅要维持高校的日常信息化工作顺畅运行,还要通过提供专业咨询、决策建议等促使学校领导层和全校成员为信息技术的创新应用做好准备。总的来说,高校CIO已成为当前高等教育变革转型的重要推动者。

三 我国研究型大学信息化体制的调研分析

随着互联网经济的兴起,CIO概念进入中国并在互联网公司和外资企业最早出现。随后,政府部门、企业界、学术界纷纷开始了对CIO的理论和实践探索,逐渐对CIO体制的优势有了更加明确的认识。鉴于美国高校的CIO和IT治理结构与我国高校的信息化体制有相似点、可比性[10],同时为了掌握CIO体制在我国研究型大学的发展状况,本研究通过问卷调查的方式,于2017年10月对我国104所研究型大学进行了调研,内容涵盖信息化领导体制、咨询机构、执行机构、发展规划、管理制度和信息化发展制约因素等六个方面。

1 信息化领导体制

(1)领导机构的设置

在受访的104所研究型大学中,有100所(占比96%)设立了“网络安全与信息化领导小组”或“信息化领导小组”(以下统称“领导小组”)。自2014年中央网络安全与信息化领导小组成立后,国内高校设立相应领导机构的速度明显加快,在此期间有47所受访大学(占比45%)设立了领导小组——其中,90%以上由党委书记或校长出任领导小组的组长。

(2)领导机构的运作

在设立领导小组的100所大学中,85%认为领导小组发挥了实质性作用。但多数受访大学的领导小组未进入常态化运行状态,仅有45%的受访大学拥有明确的例会制度或议事规则,坚持每学期至少召开一次领导小组会议的更是只有31%。

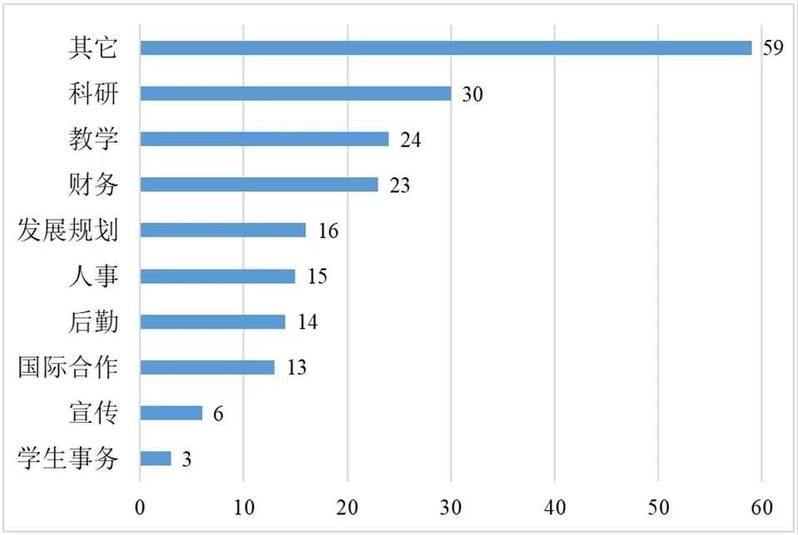

(3)校领导职责分工

在职责分工上,大部分受访大学仍然采用通行的校领导分管模式,只有个别受访大学设置了专职的首席信息官(CIO)或首席信息安全官(Chief Information Security Officer,CISO)。其中,79%的受访大学由学校副职领导分管信息化工作。值得注意的是,超过一半(占比60%)的受访大学由不同校领导分管网络安全工作和信息化工作。而普遍情况下,校领导除了分管信息化工作,还分管科研、教学、财务、发展规划、人事、国际合作等其它工作,如图1所示。

图1 高校分管信息化工作的校领导分管的其它工作

2 咨询机构

网络安全与信息化工作有很强的专业性和技术性,故聘请校内外专家、设立专家委员会或工作组为决策、执行提供咨询意见和建议是常见的一种做法。截至2017年11月,有39所(占比37%)受访大学设立了与网络安全和信息化工作相关的专家委员会,但其规模大小不等,从7人以下到15人以上都有;其中,有64%的专家委员会中校外专家成员比例低于三分之一。

3 执行机构

信息化执行机构主要分为管理部门和技术部门。与美国高校类似,我国高校普遍设立了信息化技术部门,且管理部门的组织方式比较多元。在受访大学中,独立建制的实体单位与挂靠技术部门的比例大体相当,各占43%左右;另有14%是挂靠在学校机关部门的虚体单位;从运行方式来看,管理部门和技术部门合为一体(合署办公或“一套人马、两块牌子”)的情况占大多数(占比72%),只有少数(占比18%)是独立平行的职能部门。

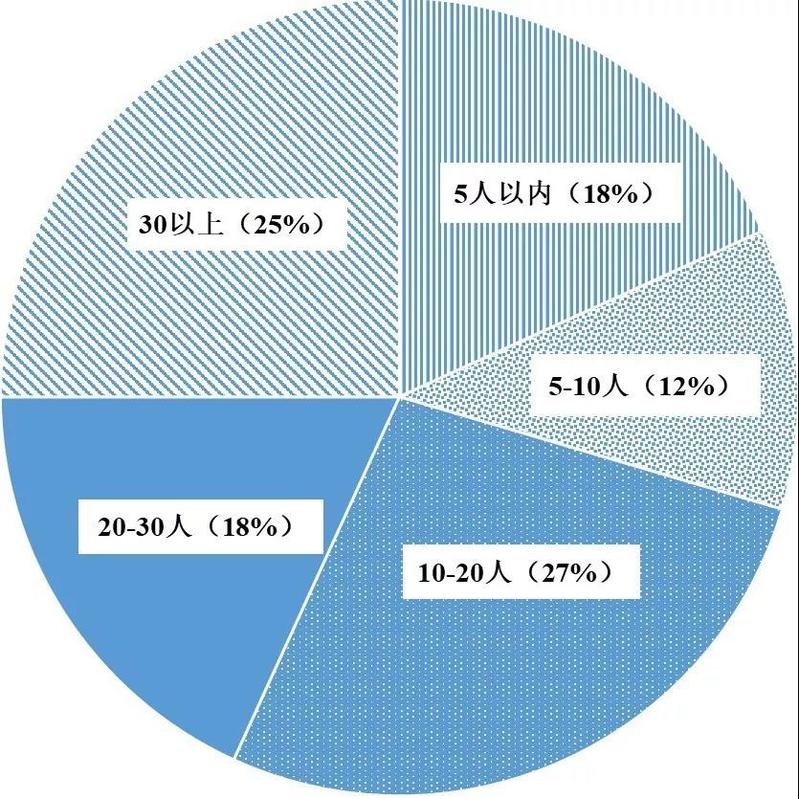

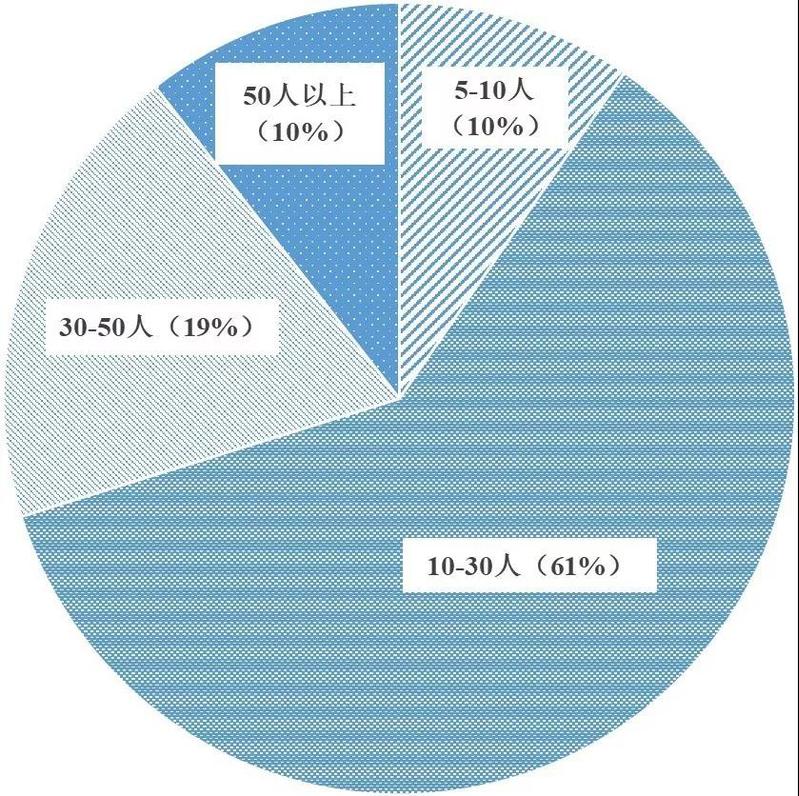

从信息化技术管理部门和技术部门的人员编制来看,绝大多数受访大学的信息化工作人员(含管理部门和技术部门)数量都在50人以下(如图2、图3所示)。根据EDUCAUSE的统计,在进行卡内基高等教育分类时属于博士授予大学的美国高校中,公立高校每1000名师生平均配备的校级信息化技术人员数量为7.4人,而私立高校为9.9人[11]。相比之下,国内研究型大学中信息化工作人员的配备比例远低于同等层次的美国高校。

图2 信息化管理部门的人员编制情况

图3 信息化技术部门的人员编制情况

4 发展规划

受访大学中有96%制定了信息化相关的发展规划,并且有75%的信息化规划是专项规划。其中,由党委书记或校长牵头制定信息化发展规划的受访大学占30%,由学校副职领导负责制定的占52%,反映了学校对信息化规划的重视程度普遍较高。

5 管理制度

受访大学普遍建立了信息化工作管理制度。其中,建立了信息化建设项目管理制度、网络安全管理制度的大学占比在80%左右。另外,有86%的受访大学已经建立或正在逐步建立数据安全管理制度。

6 信息化发展制约因素

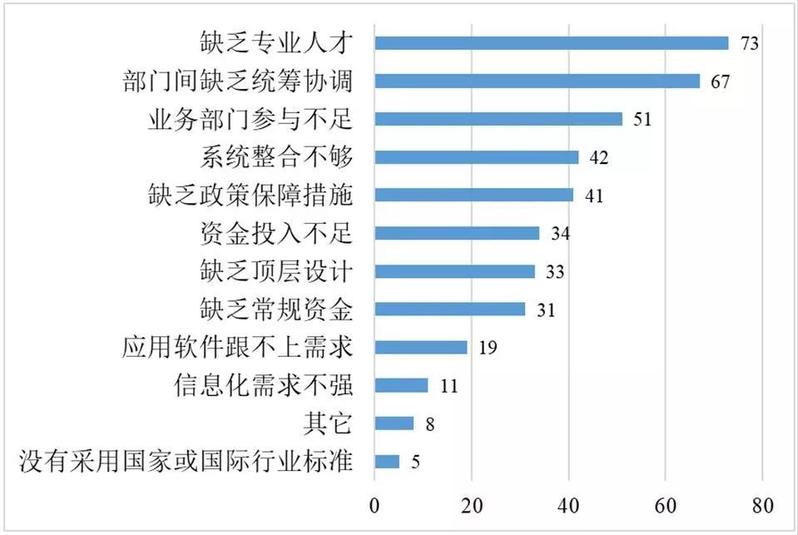

如图4所示,制约高校信息化发展的主要因素有:①缺乏专业人才,这是最普遍、最严重的制约因素。选择此项的受访大学高达73%,意味着大多数大学正面临专业队伍建设和稳定的问题。②IT治理问题。部门间缺乏统筹协调、业务部门参与不足、系统整合不够、缺乏政策保障措施等选项都属于广义上的IT治理问题,而每项都有40%以上的受访大学选择。③资金投入和使用方面存在困难。其中,约30%的受访大学选择了资金投入不足、缺乏常规资金。可见,在不断强调预算管理、绩效管理和内控合规的同时,国内大学如何破解人才缺乏和IT治理的难题、确保经费投入高效产出,其难度并不亚于如何争取到充足的资金支持。

图4 高校信息化发展的主要制约因素统计

四 美国高校CIO体制对我国的启示

随着信息技术不断渗透到高校的教学科研管理服务等业务领域,我国高校结合国情和自身的实际情况不断探索,逐步形成了颇具特色的信息化体制。当下,信息化工作已逐渐成为关乎高校发展的全局性工作和战略性任务,在保障高校日常运转的同时,也面临着如何助力高等教育改革创新发展的挑战。值得注意的是,目前我国高校信息化体制还存在一些不足,如多数高校的信息化工作领导机构尚未进入常态化运行状态,信息化工作仍更多地依赖于传统的分管和协作模式;多数高校分管信息化工作的校领导缺少信息技术专业知识,在统筹、协调信息化工作和学校发展方面力不从心,等等。基于此,我国高校应借鉴美国高校CIO体制在决策支持和统筹协调上的一些做法,具体包括:

①CIO应成为高校信息化治理结构的中心。尽管我国高校设置专职CIO仍属个案,但分管信息化工作的校领导事实上承担着CIO的职责——虽然在形式上不同于美国高校,但其职责和使命却是相同的。借鉴美国的做法,我国高校应专门设置CIO岗位,并使其成为信息化治理结构的中心,以实施信息化战略管理为核心职责,肩负起利用信息技术促进学校改革发展的重任。

②高校CIO应由“双结合”人才担任。如前文所述,高校CIO的核心职责是实现信息技术与学校各项职能、业务的良好沟通和衔接,要求CIO参与学校决策,统筹协调全校的信息化工作。因此,我国高校CIO应该同时具备专业知识、战略思维、协调能力和执行力,应是一位既能将业务与管理相结合、又能将战略与执行相结合的“双结合”人才。

③高校CIO应重视信息化专业人才的培养问题。如前文所述,缺乏专业人才已成为我国高校信息化发展最普遍、最严重的制约因素。因此,如何培养信息化专业人才、如何留住信息化专业人才,是我国高校信息化发展亟待解决的首要问题。此外,我国高校信息化工作人员的配备比例远低于同等层次的美国高校,这也在一定程度上制约了高校信息化工作的发展。基于此,我国高校CIO应重视并积极思考如何吸引高水平的信息化专业人才并为其提供合理的发展空间。

参考文献

[1][2]李艺华.CIO:首席信息主管[J].中国档案,2003,(7):43.

[3]张霞,陈志.从美国政府CIO制度看中国政府CIO的设置[J].价值工程,2004,(9):20-23.

[4]Synnott W R, Gruber W H. Information resource management: Opportunities and strategies for the 1980s[M]. New York: John Wiley & Sons, Inc. 1981:122-125.

[5]工业和信息化部.工业和信息化部办公厅关于印发《企业首席信息官制度建设指南》的通知[OL].

<http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057757/n3057759/c3546842/content.html>

[6]蒋东兴,刘臻,沈富可,等.高校智慧校园建设呼唤CIO体系[J].中国教育信息化,2016,(7):1-5.

[7]赵国栋.信息时代的大学:美国高等教育信息化发展及其启示[J].现代教育技术,2003,(5):11-17.

[8][9][11]Lang L. 2016 EDUCAUSE core data service(CDS) benchmarking report[OL].

<https://library.educause.edu/resources/2017/4/2016-educause-core-data-service-cds-benchmarking-report>

[10]刘永贵,赵建民.中美大学信息化体制及影响因素比较研究[J].现代教育技术,2012,(2):5-9.